全2040文字

ここのところ再生プラスチックやバイオプラスチックの取材をしていて、プラスチック資源循環の輪に亀裂を感じざるを得ない。2022年4月1日に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下、プラ新法)」が施行され、廃プラスチック(以下、廃プラ)の回収量の増加が予想されるも、再生プラスチックの需要増加が見込めないからだ。品質が悪い上にコストが高い再生プラスチックを、一体誰が、何に使うのか。

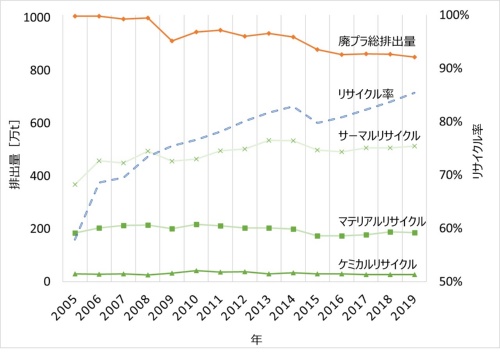

2019年の日本国内における廃プラの総排出量は850万tだった。そのうち、およそ85%の726万tがリサイクルされている。ただし、リサイクルの約7割は、廃プラを焼却して熱エネルギーとして回収する「サーマルリサイクル」であり、原料として再生利用される割合は約3割にとどまる。年々増加する傾向にあるリサイクル率も、サーマルリサイクルの増加の寄与が大きく、再生利用の割合は10年以上横ばいだ。

再生利用の割合が増えない主な理由は、再生材の用途が限られているためだ。再生利用の方法には、廃プラを寸断・溶融して再生材を得る「マテリアルリサイクル」と、廃プラを分子レベルで分解して化学原料を得る「ケミカルリサイクル」がある。マテリアルリサイクルで得た再生材は、衛生的に食品用途に使えない。劣化が早いため、自動車部品などの耐久性が求められる部品への応用は難しい場合も多い。

一方、ケミカルリサイクルで得た再生材は、バージン材と同等の品質で用途の拡大が期待できる。ただし、プラスチックの原料(モノマー)として使えるほどきれいな化学原料を得るには、廃プラを単一の材質ごとに分別する手間がかかる。その上、プラスチックの分解に必要なエネルギーも多くコストも高いため、現状、ケミカルリサイクルの活用は限定的だ。

プラ新法の施行によって、環境配慮型設計の製品にインセンティブを与えたり、廃プラ回収に関わる規制を緩和したりと、再生プラスチックの供給を促進する仕組みは整いつつある。しかし、再生プラスチックの利用となるとどうか。特に、消費者向け製品での利用を促すインセンティブが要るのではないだろうか。というのも、廃プラの半数が一般家庭から排出されているからだ*。消費者の環境意識やモッタイナイ精神だけでは、資源循環の輪は広がらない。消費者が“あえて”再生プラスチックを使いたいと思えるような魅力のある製品や、使ったときの報酬が必要だ。

実は、そうしたインセンティブを高めようとの動きはある。

* プラスチック循環利用協会の公表データによると、2019年の廃プラ総排出量850万tのうち、一般系廃棄物が412万t、産業系廃棄物が438万tだった。

Bagikan Berita Ini

0 Response to "新法で増える需要のない再プラ、消費者の巻き込みがリサイクルの鍵に - ITpro"

Post a Comment